- 実施日

- 2024年12月1日(日)

- 実施者

- 群馬大学理工学部理工学系技術部地域貢献委員会

- 連携・協力先

- 沼田市教育委員会

- 発足

- 2014年より協力

- ポイント

- 沼田市内の中学生を対象に、科学に対する知的好奇心や探求力の向上を図るイベント

概要

沼田市教育委員会より、沼田市内中学生を対象にした講座の依頼があり、ペーパークロマトグラフィーを実施しました。本講座では、水性と油性、染料と顔料のマーカーを使って、それぞれの分離の仕方が異なることを観察しました。マーカーという日常にあるものを題材に実験をすることで、理科をより身近に感じてもらえるようにしました。

活動内容

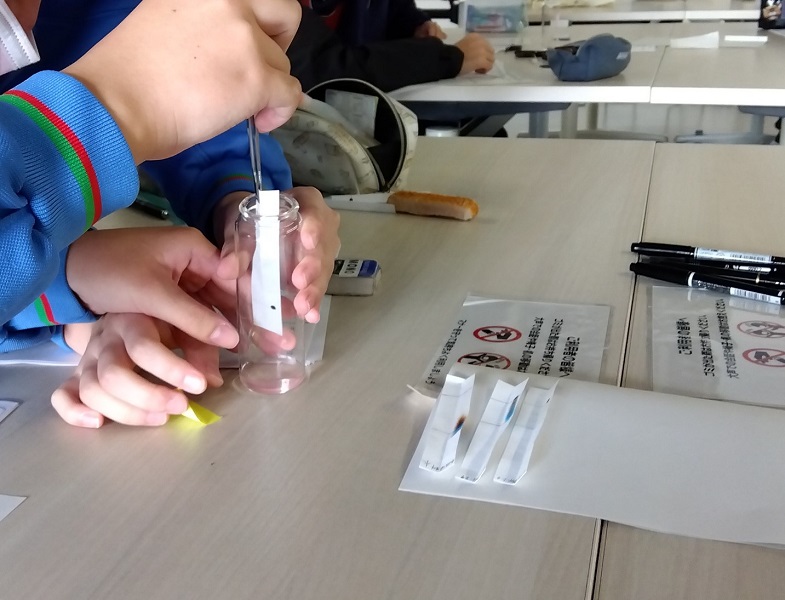

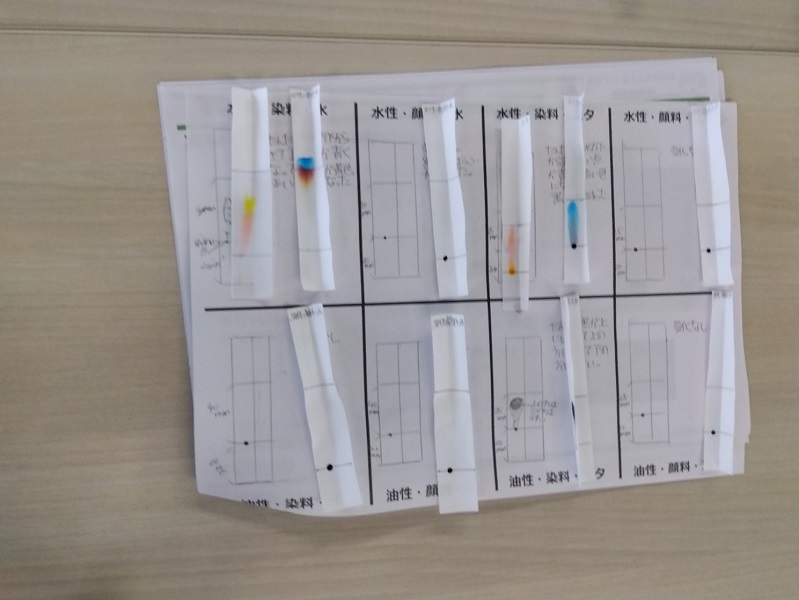

12月1日(日)10:00-12:00にテラス沼田1階多目的スペースにて、3~4人1組でペーパークロマトグラフィーの実験を実施しました(写真1枚目参照)。まずは黒色の水性・染料、水性・顔料、油性・染料、油性・顔料の4種類のマーカーを使った実験をしました。長方形のろ紙の下部にそれぞれのマーカーで点を打ち、それぞれを水の入った展開槽またはエタノールの入った展開槽に浸けることで、展開をしました(写真2枚目参照)。展開が完了したろ紙をレポート用紙に並べ(写真3枚目参照)、マーカーの特徴について考察しました。最後に種類の分からない未知のマーカーを使った実験を行いました。同様の操作を行い、レポートで考察した結果を基にマーカーの種類を同定しました。

開催報告

本講座には沼田市内の35名の中学生が参加しました。参加者は楽しそうに実験を行っており、実施後のアンケート結果では、「もともとマーカーには水性と油性があるのは知っていたが、染料と顔料の違いがあるのは知らなかった。」や「普段使っているペンに様々な種類があることが分かり、日々の暮らしに生かせることが多くあるという事が分かり、理科に興味を持つことが出来た。(原文ママ)」といった感想がありました。以上より、身近なものを使った実験を通して、身の回りにある物・事に対して興味を持ち、その原理についても自発的に考えることが出来るキッカケを作ることができたと考えています。