レーザ光を使って流れを知る

流体力学とは

流れの速度を測る2色4本のレーザ光

液体と気体を総称して流体(りゅうたい)と呼びます。流体は漢字で表されるように、流れる体を持ったものです。我々は、流体力学、すなわち流れの性質を知るための研究を行っています。流体の中でも身近な空気や水ですら、日常生活ではなかなか観察することができません。工夫して見えるようにする作業、さらに工夫して流れの速度を計測するような作業が、研究の基本的な作業となります。空気の流れは現在までもこれからも運動する物体(車、新幹線、飛行機など)の形状改善のためのデータを与えます。液体の流れは水道管や液体燃料などを用いる場合の基礎的なデータを与えます。

簡単には見ることができない流れに対し、我々はレーザ光を用いた可視化(見ることができるようにする)とレーザ応用計測を行っています。レーザ光を用いることで複雑な流れの可視化や、台風よりも大きな速度の流れ場を高精度で計測することが可能になります。

失敗から学ぶこと

私が学生のとき研究室を選ぶ際に、レーザ光を見て、「とても美しい」と思ったことが今につながる研究のもととなっています。大学、大学院と失敗ばかりでしたが、その失敗も現在の研究につながる立派な成果となっていると感じます。

Labは地球

「こんな経験は初めてだ」と毎年耳にします

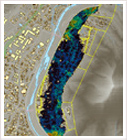

洪水氾濫シミュレーション結果

水災害が頻発し「こんな経験は初めてだ」という被災者の声を毎年のように耳にしませんか?

私達の暮らしを安全・安心なものとするためには、水害を知り、そこから命を守る術を見出さなければなりません。

水害を知り、命を守るには

生態調査中の地下水生物

私達の研究室では、水害のメカニズムとその対策について研究しています。実験やコンピューターを用いた精密な数値解析をするだけでなく、実際に山野・河川・海岸などの自然のフィールドに赴き、現場から学ぶ姿勢を大事にしています。その意味で、Lab(ラボ)は地球全体ともいえます。一緒に地球のこと、その中の一部である私達の社会について学習・研究してみませんか?そこでは、災害のみでなく、自然から受ける恩恵のことや、その自然との調和を考えた社会の実現が必須であることが、自然に、且つ強烈に理解できます。

大学で学んだこと

決められた答えの無い問題に取り組むときの興奮です。「このことに気づいているのは自分だけなのでは?」と思ったときの衝撃(たいてい勘違いですが)を一度味わうと病みつきになります。

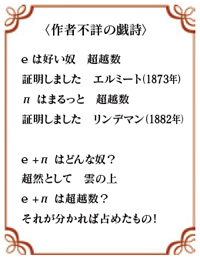

超越的な数の世界に憧れて

超越数との出会い

実数の世界には有理数と無理数がいます。有理数は「整数を係数とする1次方程式の解となる数」です。2の平方根は無理数になりますが、2乗すると2になるので「整数を係数とする2次方程式の解となる数」です。この調子で「整数を係数とする代数方程式の解となる数」という一大グループ『代数的数』が形成されますが、面白いことに、このグループには属さない変わり者の数『超越数』がいるのです。円周率πがそうです。微分積分を学ぶとお出ましになる、自然対数の底と呼ばれeと書かれる数もそうです。これら2つの数は数学において大変重要な数ですが、そのどちらも超越数であることは興味深いことです。高校時代に手にした数学史の本に、eは超越数であることの手品のような証明が載っていて、それを読んで以来超越数の不思議な世界に憧れ、今日に至る研究へと続いています。

大学の内と外

大学時代は通常の課程以外に、幾人かの友人と、助手の先生を巻き込んで自主ゼミをしました。この経験を通じて、他人に説明することで自分の理解度が測られることを痛感しました。また、授業をさぼって(何回も!)美術館に足を運んだことも心の糧になっています。

複雑な液体の性質を探る

集団になると現れる性質

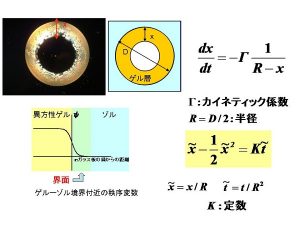

複雑な“液体”、異方性ゲル、の形成理論の構築

金の原子は金色をしていません。非常にたくさんの金の原子が格子状に配列してはじめて金色になります。すなわち、色は原子・分子の性質ではなく、その集団の性質です。このように、原子・分子は集団になることで、新しいタイプの性質を発現します。弾性や粘性のような力学的な性質、比熱のような熱的性質、電気抵抗や帯磁率のような電気・磁気的な性質も集団の性質です。

複雑であるがゆえに分かる集団の性質

生物を形作る材料は、球状の分子、紐状に伸びた高分子鎖、膜状に広がった超分子等、非常に多様な形状の分子から構成され、さらに、それらが固体ではなく流動性のある液体として凝縮しているため、電気・機械製品を形作る材料に比べて、ずっと複雑です。しかし、その複雑さゆえにかえってわかりやすくなることがあります。たとえば、高分子鎖は長さが十分長いため、特徴的な長さをもちません。そのため、ある長さの高分子鎖集団で現れる性質から任意の長さの高分子鎖集団の性質が予想できてしまいます。このような、複雑であるがゆえに分かってくる性質に興味を持ち、研究を進めています。

超軽量素材:多孔質金属の開発

金属素材の多孔質の作製

水に浮くポーラス金属

多孔質なものは、私たちの身の回りにたくさん見ることができます。発泡スチロールは身近にある代表的な多孔質体です。非常に軽く断熱性に優れているため、保冷に多く利用されています。身体を支えている骨も多孔質体であり、軽い構造でありながら強靭さを兼ね備えています。当研究室では、多孔質な金属素材の作製にチャレンジしています。通常、金属は重いものと思われがちですが、作製した多孔質金属は、まるで浮き輪のように水にも浮くような非常に軽い金属です。多孔質金属は軽い上に衝撃吸収性能や断熱性能、制振性能などに優れるため、自動車や鉄道、航空宇宙関連、建材など、新しい素材として多くの分野への応用が見込まれ、それらの更なる発展を支える可能性を大きく秘めた素材として期待されています。

仲間と出会える大学時代

このような研究を進められるのも、大学時代に良き先生や先輩、友人に巡り会えたためです。今なお、それらの方々にお世話になり、多くの方々の支えが研究を推進するための大きな原動力となっています。

循環型社会の構築をめざし高効率な液体燃料電池の開発に取り組む

液体燃料電池の未来

開発中のアルコール燃料電池

燃料電池は燃料のエネルギーを高効率で電気エネルギーに変える装置です。資源を有効に利用し、温暖化ガスの排出を抑え、エネルギー問題と環境問題の解決に向けて鍵になるテクノロジーです。アルコールなどの液体燃料は水素などの気体燃料に比べ同じ体積でもはるかに大きなエネルギーを生み出します。その結果、液体燃料電池は小型で長時間駆動する電源になり、小型電子機器やロボット、自動車用などへの応用が期待されます。課題は出力が小さく、未だ効率が低いという点です。私の研究室ではアルコールを用いた燃料電池の高出力化、高効率化の研究を行っています。これまで困難だった100%濃度のメタノールを利用して高効率で発電できる電極構造を提案しました。また、ナノ構造を制御した電極触媒の開発も行っています。将来、再生可能なバイオマスからのアルコールを使って、高効率に電気を生み出すことを目指しています。

地道に努力を重ねること

私は大学時代運動部に所属していました。地道に練習を重ねることで力がつくことを実感しました。勉学、研究も日頃の努力と積み重ねが成果に繋がると信じています。

多量データから知識を引き出す

役立つ形に読み解く方法

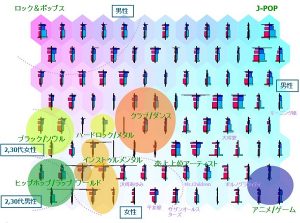

自己組織化マップで作成したCDの

購買層ごとの人口ピラミッド

データマイニング、ビッグデータの解析という単語を聞くことが多くなりました。コンピュータという脳が、身近な入力装置やモニタリングセンサーという目や耳を、世界中に広がるネットワークで繋ぐことで、多様で膨大なデータをリアルタイムに取り込みだしています。しかし、コンピュータは、データを加工する方法を人が教えてあげなければ仕事をしません。そこで必要な多量データを人の役出つ形に読み解く方法に挑戦しています。

今、データ量の増加は、質的な変化を生み出しています。自然科学の世界ばかりでなく、活力があって安全・安心な社会のためにも、このような研究が役立つ時代が来ています。コンビニやクレジットカードの利用、医療サービスの受診、気象や地盤の観測などで、システムが集めたリアルなデータを対象として、それを読み解く方法を作ることに取り組んでいます。

正しく読み解く探偵になる

記録された沢山の数の背後には、その数を生み出した仕組みがあるはずです。それを正しく読み解く探偵になりたいと思っています。事実に基づいて考え、話すことがサイエンスの基盤です。データ解析は科学の文法なのです。

電子の運動状態から材料の性質を解き明かす研究

重要な役割を担う電子

電子の舞台の1つ(結晶構造の様子)

我々の身の回りの“物”は原子が集まってできていることは皆さんご存知でしょう。多くの材料は数種類の元素の組み合わせでできています。元素の組み合わせやその並び方によって材料の性質の大方がきまります。そこで大きな役割を果たしているのが電子です。電子は金属中の電流のもとであるだけでなく、原子同士をくっつけたり、材料を磁石にしたり、透明にしたり、色をつけたりと様々な性質を材料に与える重要な役割を担っています。

原子レベルからの材料設計

材料のなかで電子がどのように運動し、電磁波や光などの刺激によってその運動がどのように変わり、どのような反応が起きるのかが分かると材料開発を効率的に進めることができます。それを目指して、主に量子力学の知識と方法を使って研究しています。原子のスケールでの物理法則は日常の常識と大きくかけ離れていることと、無数の数の電子が互いに影響し合っているために、未だ解明されていないことが多く存在しますが、将来的には、どの元素を組み合わせて、どんな結晶にすれば望みの性能を持った材料を作れるかが分かり、原子レベルから材料設計ができるようになると期待して研究を進めています。